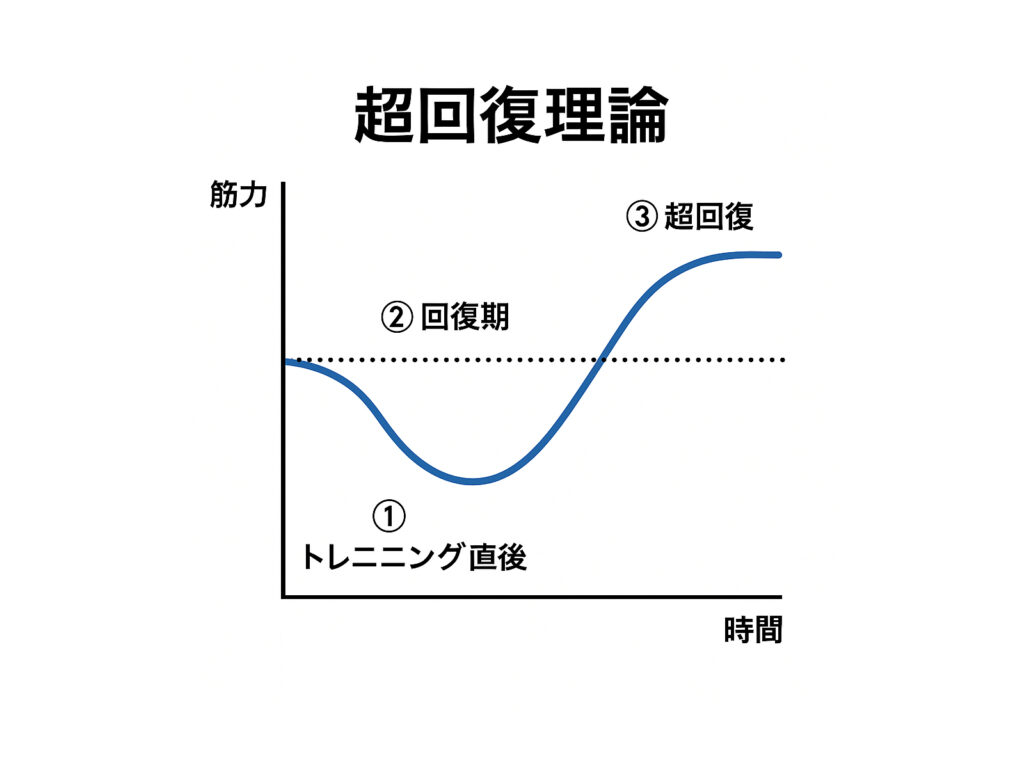

超回復理論とは?

筋トレや激しい運動をしたあと、筋肉は疲れてダメージを受けます。

このダメージを修復する過程で、体は前よりも少し強くなろうとします。これが「超回復(ちょうかいふく)」です。

イメージでいうと…

筋トレで筋肉にダメージを与える(筋肉が一時的に弱くなる)

回復中に筋肉が修復される(元に戻る)

元に戻るだけじゃなく、「次に備えてもっと強くなろう!」と、少しだけ強くなる(これが超回復)

超回復が起こるタイミング

トレーニング後 24〜72時間(種目や強度によって異なる)

このタイミングで次のトレーニングをすると、効率よく成長できる!

💥 超回復理論のメリット

効率的な成長:正しいタイミングで鍛えることで、無駄なく強くなれる

ケガの予防:休養をしっかり取ることで、疲労がたまりにくい

トレーニングの計画が立てやすい:何曜日に何を鍛えるかを組みやすい

超回復理論にはこんな疑問や欠点もある

① 全部の筋肉が同じスピードで回復するわけじゃない

筋肉の種類、大きさ、個人の体質によって回復スピードはバラバラ

例えば、脚の筋肉(大筋群)は回復に時間がかかり、腕の筋肉(小筋群)は早めに回復することがある

② 生活習慣に左右されやすい

睡眠不足、栄養不足、ストレスがあると回復が遅くなる

逆に、しっかり食べて寝ていれば早く回復することも

③ 超回復のタイミングは目に見えない

「今がちょうどいいタイミングだ!」ってのは実感しにくい

④ 高度なアスリートには当てはまらないこともある

トップレベルの選手は、毎日同じ部位を鍛えても成長することがある(食事・睡眠・ケアが完璧なため)

このように超回復理論はいくつかの疑問点や欠点がみられます。

ではフィットネス疲労理論とはどういった理論なのか?

💡 フィットネス疲労理論とは?

フィットネス疲労理論は、トレーニングの効果(パフォーマンス)が、「フィットネス(体力)」と「疲労(疲れ)」という2つの相反する要素のバランスによって決まる、という考え方です。

🏋️ トレーニングが与える「2つの効果」

フィットネス効果(+)

→ 筋力や持久力が向上するプラスの影響

→ 長期的に持続する(数日〜数週間)

疲労効果(−)

→ トレーニングによる一時的な疲労やダメージ

→ 短期的に強く現れ、数時間〜数日で回復

ポイントとなる考え方

フィットネス トレーニングで得られる正の効果(筋力アップなど)

疲労 トレーニングで発生する一時的なマイナス効果(疲れ)

パフォーマンス フィットネスと疲労の差で決まる状態(=結果)

🔽

パフォーマンス = フィットネス − 疲労

✅ フィットネス疲労理論の活用法

トレーニング直後:疲労が大きく、パフォーマンス低下

数日後:疲労が取れてフィットネス効果が残り、ピークに近づく

重要な試合・テスト:疲労が少ない状態で臨むとベストパフォーマンス

🧩 超回復理論との違い

超回復理論 ⇔ フィットネス疲労理論

主に筋肉の回復を重視 ⇔ パフォーマンス全体を重視

シンプルで初心者向け ⇔ より現実的・戦略的な理論

🎯 まとめ

トレーニングは、フィットネスを高めつつ、疲労をコントロールすることが大事!

疲労がたまったままでは、トレーニング効果が見えづらい

しっかり休むこと=甘えではなく、トレーニングの一環

コメント